29/11/2017

Sortie à la mi-décembre du n°13 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à Ramiro Ledesma Ramos et au national syndicalisme

00:37 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

26/07/2017

Le n°12 des Cahiers d'Histoire du nationalisme est consacré à Adrien Arcand et au fascisme canadien

Note de l’éditeur :

Trop souvent, les nationalistes français ignorent l’histoire des nationalistes canadiens. En ce cinquantième anniversaire de sa disparition, nous avons voulu, à travers cette douzième livraison des Cahiers d’Histoire du nationalisme, leur faire connaître la vie et le combat du plus illustre d’entre eux, Adrien Arcand.

L’auteur :

Rémi Tremblay défend la cause de l’Amérique française.

Rédacteur en chef du Harfang, il collabore occasionnellement à divers médias américains et français (EuroLibertés, Présent, Livr’Arbitres, Synthèse nationale, Council of Euro-Canadians et Alternative Right) pour lesquels il présente les différents enjeux auxquels les Canadiens français font face.

Il est également porte-parole de la Fédération des Québécois de souche depuis 2013.

Adrien Arcand Le fascisme canadien, Les Cahiers d'Histoire du nationalisme, Rémi Tremblay, 180 pages, cahier photo, 20 € (+ 4 € de port)

Le commander en ligne cliquez là

13:12 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

19/05/2017

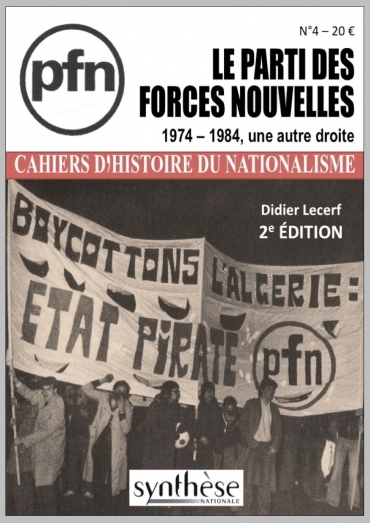

Deux numéros (4 et 6) des Cahiers qui étaient épuisés viennent d'être réédités

Le numéro 4 sur le PFN a été complété

de plusieurs textes et documents.

Pour les commander en ligne cliquez ici

10:01 Publié dans Informations | Lien permanent

07/03/2017

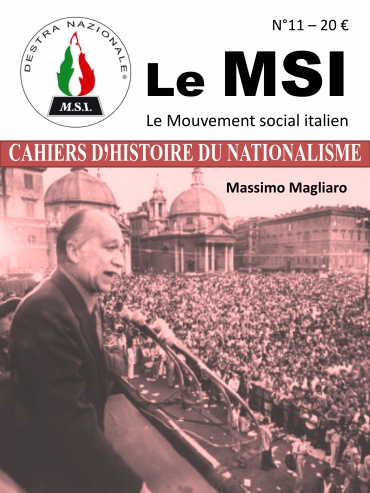

Le n°11 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré au Mouvement social italien

Il y a 70 ans, au cours de l'hiver 1946 - 1947, alors que l'Europe commençait à subir le joug de Yalta, était créé à Rome le Mouvement social italien. Il s'agissait du premier véritable mouvement nationaliste qui revendiquait haut et fort la libération nationale et européenne face aux diktats des nouveaux maîtres du monde.

Il y a 70 ans, au cours de l'hiver 1946 - 1947, alors que l'Europe commençait à subir le joug de Yalta, était créé à Rome le Mouvement social italien. Il s'agissait du premier véritable mouvement nationaliste qui revendiquait haut et fort la libération nationale et européenne face aux diktats des nouveaux maîtres du monde.

Cinquante ans durant, sous la direction de son chef, Giorgio Almirante, allant de campagnes originales en succès électoraux, le MSI sera l'exemple à suivre pour toutes les organisations nationalistes de notre continent. Ce n'est qu'au milieu des années 80 que la Droite nationale et populaire française, rassemblée autour de Jean-Marie Le Pen, pourra véritablement lui emboiter le pas.

Hélas, au moment où le MSI commençait à pouvoir espérer influencer réellement la politique italienne, dans les années 90, l'ambition démesurée et la soif de reconnaissance de quelques mauvais bergers le conduisirent à la débâcle. Cette déconvenue mérite d'être méditée.

Voilà pourquoi les Cahiers d'Histoire du nationalisme, fidèles à leur vocation d'éclairer les militants patriotes, éditent un nouveau numéro entièrement consacré à l'épopée missiniste. C'est Massimo Magliaro, ancien bras droit de Giorgio Almirante, sans doute le mieux placé pour cela, qui en a assuré la rédaction.

Bulletin de commande cliquez ici

Le commander en ligne cliquez là

16:27 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

04/01/2017

À L'OCCASION DE LA SORTIE DU N°11 DES "CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME" CONSACRÉ AU MSI : UN BANQUET À PARIS LE SAMEDI 25 FÉVRIER

23:45 Publié dans Informations | Lien permanent

02/07/2016

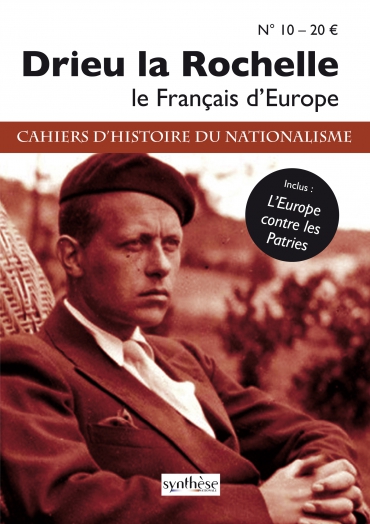

Sortie du n°10 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à Pierre Drieu la Rochelle

Cette dixième livraison des Cahiers d'Histoire du nationalisme est consacrée à l'un des auteurs les plus controversés du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle.

Il est vrai que, plus de 70 ans après sa disparition, ce "pessimiste actif" comme il se définissait lui-même continue à susciter beaucoup d'intérêt et bien des passions. Nombreux sont ses livres qui ont été dernièrement réédités ainsi qu'une recension fort bien faite de tous ses articles parus.

Réalisé avec l'aimable collaboration de Patrick Parment avec, entre autres, un texte Pol Vandromme, ce Cahier d'Histoire du nationalisme entend donner une autre image de ce grand écrivain fasciste de talent trop souvent insulté par les tenants de la pensée dominante...

Le commander en ligne cliquez ici

16:54 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

17/03/2016

Sortie prochaine du n°9 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à Jean Mabire

En hommage à un éveilleur de peuple

Il y a dix ans, le 29 mars 2006, décédait l'écrivain et historien normand Jean Mabire. Homme d'une immense culture et aux convictions affirmées, Jean Mabire fut sans doute l'un des écrivains les plus prolifiques du XXe siècle.

Dans les années 60 et 70, il était encore possible d'aborder certains sujets historiques qui sont aujourd'hui tabous ou sous la haute surveillance des censeurs de l'idéologie dominante. C'était le cas par exemple de la Seconde Guerre mondiale qui fut l'une des matières de prédilection de Jean Mabire.

Mais Jean Mabire était aussi un militant. Très jeune, il s'intéressa à la politique et, dès l'après guerre, il prit fait et cause pour la Normandie, région sacrifiée de ce que l'on appelle "la Libération", dans laquelle sa famille avait ses racines. Déjà, avant l'heure, Jean Mabire était un identitaire.

Son attachement à la Normandie le rapprocha évidemment de la cause européenne. En fait, il fut l'un des premiers à imaginer un nationalisme qui dépasserait le cadre strict de la nation française pour se rallier à la dimension civilisationnelle européenne. Ce n'est pas par hasard que Mabire collabora à Défense de l'Occident, la revue de Maurice Bardèche. Plus tard, il sera le rédacteur en chef d'Europe Action, la revue de Dominique Venner, qui marqua une véritable rupture au sein du mouvement nationaliste et qui donna plus ou moins naissance, au lendemain de mai 1968, à ce que l'on appelle aujourd'hui "la nouvelle droite".

Voilà au moins une des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas laisser passer ce dixième anniversaire sans consacrer un Cahier d'Histoire du nationalisme à cet infatigable éveilleur de peuples qu'était Jean Mabire.

Avec des contributions de :

Pierre Vial, Francis Bergeron, Alain Sanders, Georges Feltin-Tracol, Philippe Randa, Eric Lefevre, L-Ch Gautier...

Sortie le 29 mars 2016

Bulletin de commande cliquez là

Le commander en ligne cliquez ici

09:51 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

23/11/2015

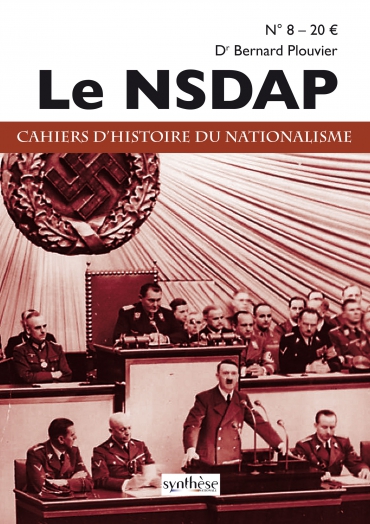

Sortie en fin de semaine du n°8 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré au NSDAP

Sujet très controversé, l'histoire du Parti national socialiste des travailleurs allemands mérite qu'on s'y intéresse de plus près.

Remarquable machine révolutionnaire édifiée en très peu de temps par un groupe d’hommes déterminés parmi lesquels se distinguait un certain Adolf Hitler qui fera beaucoup parler de lui, le NSDAP profita indiscutablement du dramatique Traité de Versailles qui accablait l’Allemagne pour prendre le pouvoir en 1933.

S’en suivit une période faste au cours de laquelle les Allemands eurent le sentiment légitime d’avoir retrouvé leur dignité.

Mais très vite l’Europe sombra à nouveau dans une guerre effroyable dont elle ne s’est toujours pas vraiment remise. Le grand rêve national socialiste se terminait en tragédie

C'est le Dr Bernard Plouvier, auteur de nombreux livres et spécialiste reconnu de cette période étonnante et tragique que fut celle de l'Allemagne des années 30 et 40, qui a rédigé ce huitième volume des Cahiers d'Histoire du nationalisme.

Un document qui s'en tient aux faits et qui remet bien des choses à leur place.

220 pages, 20 €

Le commander en ligne cliquez ici

17:24 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

17/11/2015

Un entretien avec Roland Hélie publié dans le dernier numéro de la revue Réfléchir et Agir :

Pour quelles raisons avez-vous créé les Cahiers d’Histoire du nationalisme ?

Pour quelles raisons avez-vous créé les Cahiers d’Histoire du nationalisme ?

Depuis trop longtemps, l’histoire de ce que l’on appelle « la droite nationale » au sens large du terme est racontée par nos ennemis. Ceux-ci la falsifient volontiers afin de nous discréditer. Nous nous sommes donc dit qu’il était temps de reprendre tout cela en main et d’immortaliser nous même cette histoire qui est la nôtre. On est jamais si bien servi que par sois même.

En 2012, nous avions lancé, parallèlement à la revue Synthèse nationale, une collection intitulée Les Bouquins de Synthèse nationale. Il s’agit de livres thématiques destinés à ceux qui veulent mieux connaître nos idées. Ainsi, nous avons édité, entre autres, une biographie du Président portugais Salazar, un recueil de textes sur José-Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange espagnole, et un autre encore sur Dominique Venner. De là est venue l’idée, au début de l’année 2014, « standardiser » ces publications consacrées à des personnages, ou à des événements, qui ont marqué notre famille d’idées.

Voilà, en quelque sorte, la genèse des Cahiers d’Histoire du Nationalisme. Ceux-ci ont l’ambition, à terme, de devenir une véritable encyclopédie.

Peut-on dire qu'ils répondent aussi à un besoin de formation politique pour les jeunes militants ?

Tout d’abord, il convient de préciser que ces Cahiers ne sont pas apologétiques. L’histoire des nationalistes, qu’ils soient français ou d’ailleurs, n’est pas exempte de critiques ou de remises en cause. Nous essayons de l’aborder les thèmes choisis avec le recul nécessaire tout en respectant le contexte qui était celui de l’époque. L’essentiel est de rétablir quelques vérités souvent cachées par nos détracteurs afin de rééquilibrer les choses.

Notre démarche s’adresse à tous. Mais il est bien évident qu’elle vise surtout ceux, en particulier les jeunes bien sûr, qui n’ont pas connu ces hommes ou ces événements.

Vous n'avez pas commencé la série par du "léger" puisque les trois premiers numéros sont consacrés dans l'ordre à Degrelle, Duprat et Doriot. Etait-ce une volonté de taper très fort dès le départ ?

C’est un peu le hasard qui a bien fait les choses. Il se trouve qu’avril 2014 correspondait au vingtième anniversaire de la disparition de Léon Degrelle. Nous voulions rendre hommage à ce combattant haut en couleur qui a tant marqué son époque. C’est pour cela que nous avons confié à Christophe Georgy, Président de l’Association des Amis de Léon Degrelle, le soin de concevoir ce premier numéro auquel a collaboré une douzaine de personnes qui ont connu le chef du mouvement rexiste ou étudié son histoire.

Le deuxième volume a été consacré à François Duprat et au nationalisme révolutionnaire. C’est évidemment à Alain Renault, ancien secrétaire général du FN et proche collaborateur de Duprat, que nous avons demandé de superviser ce numéro. Celui sur Doriot a été rédigé grâce aux documents inédits de Bernard-Henri Lejeune, ancien responsable du PPF qui avait publié un livre sur ce parti en 1977. Nous devons le quatrième volume sur le Parti des Forces nouvelles à Didier Lecerf, qui fut l’un de ses responsables au début des années 80. Le cinquième nous raconte la formidable épopée du Maréchal Mannerheim, sauveur de la Finlande face à l’Armée rouge. Le sixième revient sur la vie de celui qui fut le premier candidat national à une présidentielle de la cinquième République, Jean-Louis Tixier-Vignancour.

Vous présentez de grandes figures, pour autant allez-vous aussi consacrer des numéros à certains doctrinaires historiques du nationalisme tels que Barrès, Maurras ?

Pourquoi pas ?

Vous mêmes, dans quelle famille du nationalisme vous inscrivez-vous ?

Pour ma part, j’ai commencé à militer dans les années 70 au PFN et je suis toujours resté attaché à la ligne nationaliste et européenne de ce parti. Mais le contexte politique et géopolitique d’aujourd’hui n’est plus le même. Il faut en tenir compte. La fidélité en politique ce n’est pas de faire toujours la même chose mais de faire des choses qui vont toujours dans le même sens.

Un petit mot sur les numéros à venir ?

Un numéro sur la croix celtique, un autre sur l’histoire controversée du NSDAP, un sur Codréanu, un sur Georges Valois, un sur le nationalisme hongrois, un sur le péronisme… Ce ne sont pas les sujets qui manquent tant est riche notre histoire…

Les Cahiers d’Histoire du nationalisme (200 pages, 20 €, abn 6 numéros 110 €) Synthèse nationale 116 rue de Charenton 75012 Paris.

En vente chez votre marchand de journaux

N°51 - 6,50 €

En savoir plus cliquez ici

01:27 Publié dans Dans la presse | Lien permanent

14/10/2015

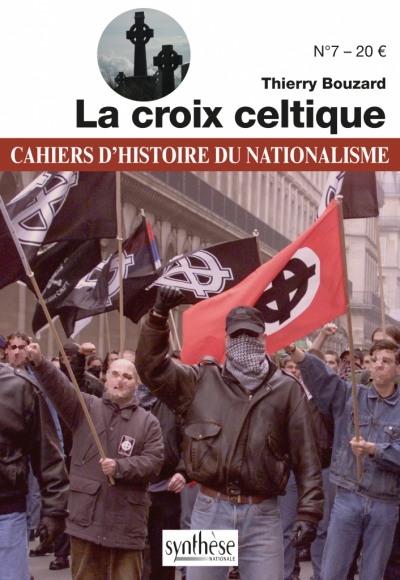

Le n°7 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à la Croix celtique

La croix celtique guide nos pas...

Symbole ancestral de notre civilisation européenne, la croix celtique est l’emblème sous lequel, à travers notre continent, se retrouvent ceux qui refusent la disparition programmée de notre identité.

Fidèles à leur vocation de traiter tout ce qui a rapport à notre combat, les Cahiers d’Histoire du nationalisme, édités par Synthèse nationale, ont décidé de consacrer leur septième livraison à ce symbole d’espérance pour lequel de nombreux patriotes sont morts.

Ce Cahier a été réalisé sous la direction de Thierry Bouzard. Il sort à l’occasion de la 9e Journée nationaliste et identitaire de Synthèse nationale.

Cahier d’Histoire du nationalisme n°7, réalisé sous la direction de Thierry Bouzard, 160 pages, 20 €

Le commander en ligne cliquez ici

17:56 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

02/10/2015

Les Cahiers d'Histoire du nationalisme à l'honneur sur Méridien zéro

Ecoutez Méridien zéro cliquez ici

Les Cahiers d'Histoire du nationalisme cliquez là

La 9e Journée de Synthèse nationale cliquez ici

13:19 Publié dans Informations | Lien permanent

20/09/2015

UN DOUBLE CD D'ENTRETIENS AVEC LEON DEGRELLE PUBLIE PAR LES CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME

LEON DEGRELLE NOUS PARLE, l’ultime témoignage...

● Deux heures d’entretiens avec le fondateur du Mouvement rexiste belge et de la Légion Wallonie...

● Sa vie, son engagement militant, son combat politique, sa participation à la grande croisade européenne contre le bolchevisme, la défaite, l’exil, l'espoir... Léon Degrelle raconte...

● Réalisé quelques mois avant sa disparition, en 1994, ce document de grande qualité est le parfait complément au n°1 des Cahiers d’Histoire du nationalisme qui lui était consacré...

● Il sort à l’occasion de la 9e Journée de Synthèse nationale, dimanche 11 octobre prochain à Rungis, mais vous pouvez le commander dès maintenant.

Léon Degrelle raconte, l'ultime témoignage, double CD, 2 heures d'écoute, carnet illustré de 16 pages, 20 € + 3 € de port

Le commander en ligne cliquez ici

14:00 Publié dans Informations | Lien permanent

24/05/2015

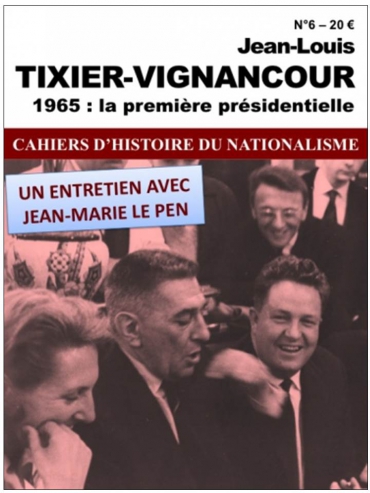

Sortie prochaine du n°6 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à Jean-Louis Tixier-Vignancour

En décembre 1965, se déroula la première élection présidentielle au suffrage universel.

L'enjeu était de taille pour la droite nationale : en finir avec De Gaulle, le bradeur de l'Algérie française.

Un homme fut désigné comme candidat de rassemblement : Jean-Louis Tixier-Vignancour.

Avocat talentueux, il avait sauvé la tête du Général Salan, le chef de l'OAS. Patriote sincère, de l'Action française dans sa jeunesse au Rassemblement national à la Chambre des députés en 1956, il avait participé à tous les combats des nationalistes. Voilà sans doute pourquoi il fut le premier à porter les couleurs de l'opposition nationale à une présidentielle de la Ve République.

C'est la vie et les aventures politiques de cet homme de conviction haut en couleurs, ses engagements (parfois controversés) et ses idées que nous vous présentons dans ce n°6 des Cahiers d'Histoire du nationalisme.

Des documents, des entretiens, dont l'un avec Jean-Marie Le Pen qui mena la campagne de 1965, des textes d'époque...

200 pages, 20 €

SORTIE : le 5 juin 2015

Vous pouvez le commander dès maintenant cliquez ici

18:55 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

03/04/2015

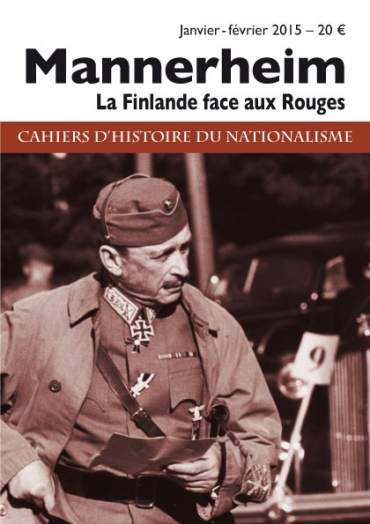

Rivarol présente le n°5 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré au Maréchal Mannerheim

Robert Spieler

Article paru dans Rivarol du 12 mars 2015

Le nouveau, et remarquable livre de Jean-Claude Rolinat, paru aux Editions Synthèse nationale évoque le maréchalMannerheim, ce grand nationaliste qui sauva la Finlande de la mainmise soviétique. On découvrira dans cet ouvrage passionnant des textes d’Alfred Fabre-Luce, d’Henri Bordeaux et de François Duprat.

Mannerheim naît le 4 juin 1867 à Askainen dans une famille aristocratique finlandaise. A cette époque la Finlande fait partie de l’Empire russe. Il séjourne de 1882 à 1886 à l’école des cadres de Hamina dont il sera renvoyé du fait de son entêtement et de son indiscipline. C’est à partir de cet épisode que la mutation s’opère. L’adolescent turbulent, parfois violent, devient progressivement un jeune homme du monde au comportement sociable et distingué. Il entre à l’Ecole de cavalerie Nicolas de Saint-Pétersbourg dont il ressortira diplômé en 1889 : les chevaux occuperont toujours une place importante dans sa vie. Sa vocation militaire, qui est profonde, l’amènera, comme nous le verrons plus loin, à se réaliser d’abord dans l’armée russe (de 1887 à 1917) puis dans l’armée finlandaise de 1918 à 1951. Sa première expérience de la guerre se situe en Mandchourie où l’armée russe affronte le Japon, puissance montante en Asie, qui vient de lui infliger une terrible défaite maritime, l’escadre navale russe ayant été envoyée par le fond les 27 et 28 mai 1905, dans le détroit de Tsuchima. Il s’agissait de la première grande défaite du monde blanc, face au monde jaune…Lors de la bataille de Moudken, en Mandchourie, Mannerheim fait preuve d’un grand courage qui lui vaut d’être promu colonel. En 1907, il entame une mission scientifique d’exploration en Asie centrale et en Chine, le long de la célèbre Route de la soie. A l’été 1908, il rencontre le chef spirituel des Tibétains, le Dalaï-Lama. L’expédition a certes des objectifs de recherche ethnologique et archéologique, mais elle sert aussi de couverture à l’officier russe pour une mission de renseignement. Sa mission secrète était de collecter des renseignements militaires sur les garnisons de l’ouest et du nord de la Chine, sur les réformes entreprises dans l’armée chinoise ainsi que sur les itinéraires de marche praticables de la Russie en direction de Lanzhou et de Pékin. Reçu, à son retour, en audience par l’Empereur, il fut nommé commandant du régiment des Uhlans de la garde personnelle de Nicolas II, basée à Varsovie, et ne tarda pas à recevoir le titre prestigieux de « général de la suite impériale ».

La « guerre d’indépendance »

Au début de 1914, Mannerheim prit le commandement de la brigade de cavalerie de Varsovie. La guerre allait embraser l’Europe. La capitale polonaise tomba aux mains des troupes du Kaiser et fut occupée par les Prussiens. Le courage qu’il montre au combat sur le front roumain, contre les forces austro-hongroises, lui vaut d’être décoré en décembre 1914 de la croix de Saint-Georges. Cependant le nouveau gouvernement russe le tient pour un fieffé réactionnaire. Le voici relevé de ses fonctions de lieutenant-général et placé dans l’armée de réserve. Il commence à penser à sa retraite militaire et envisage de rentrer en Finlande. Le 6 décembre 1917, la Diète finlandaise proclamait l’indépendance du Grand-Duché. Période difficile. Les gardes rouges armés narguent le gouvernement et préparent un soulèvement avec le soutien des soviets. Le gouvernement a besoin d’une force armée. L’homme de la situation était d’évidence le général baron Carl Gustav Mannerheim qui accepta le poste de commandant en chef. Il envoya depuis Helsinki au chef d’état-major russe, sa démission de l’armée russe en arguant sa qualité de citoyen finlandais et son adhésion à l’indépendance de la Finlande. Mais les Bolcheviks entendaient étendre leur révolution au monde entier, et notamment à la petite Finlande, déclarant la guerre aux forces « contre-révolutionnaires » du gouvernement de la Finlande. La guerre civile débuta le 28 janvier 1918 et se clôtura, du moins provisoirement, en mai de la même année. Le pouvoir se regroupa sur la côte occidentale, tandis que le Conseil des Commissaires du Peuple, fondé par les Bolcheviks, s’installait à Helsinki. Le général Mannerheim avait une mission : sauver la Finlande ! Il battit le rappel des anciens officiers d’origine finlandaise de l’armée russe. Il demanda au voisin suédois de faciliter l’envoi de volontaires. C’est grâce à la détermination du général que les troupes bolcheviques et les insurgés socialistes présents sur le territoire furent vaincus et désarmés, les armes récupérées servant à équiper les nouvelles troupes gouvernementales. Le renfort d’un corps expéditionnaire allemand, ce que Mannerheim avait refusé dans un premier temps, par crainte d’une mainmise allemande sur son pays, contribua cependant au rapide dénouement de cette guerre que l’on nomma « la guerre d’Indépendance ». Malgré ce soutien important, la Finlande resta formellement neutre envers les parties belligérantes du conflit mondial.

Mannerheim, « roi de Finlande »

Sa victoire sur les communistes et la garantie, certes provisoire, de l’indépendance de la Finlandelui valurent une grande popularité. A telle enseigne que certains envisagèrent de le désigner roi de Finlande ! N’étant pas véritablement sensible aux honneurs mais ne voulant pas décevoir son peuple, il acceptera le 12 décembre 1918 le titre de Régent, fonction qu’il occupa jusqu’au 26 juillet 1919. Certains ne manquèrent cependant pas de le soupçonner de vouloir conforter les aspirations royalistes d’une partie de la population, voire de nourrir pour lui-même des ambitions par le biais d’un coup de force. Le nouveau président de la République, Pehr Evind Svinhufvud, connaissant la valeur du personnage, le nomma au poste de président du Conseil de Défense, fonction qu’il exerça jusqu’en 1939. Il développa l’industrie des armements de la Finlande, et se consacra à la coopération avec la Suède, notamment dans le domaine de la production d’armes. Il se rendit souvent en Allemagne, dans l’objectif d’y acheter des armes. Une obsession, mais Mannerheim connaissait le terrible danger potentiel que l’Union soviétique faisait peser sur la petite Finlande (moins de quatre millions d’habitants), mais aussi le poids écrasant de l’Allemagne. Son credo, d’une totale lucidité : « Il faudrait que la Finlande ne se querelle avec aucune puissance »

La « Guerre d’hiver »

Lors de la seconde Guerre mondiale, Mannerheim se rangea dans un premier temps du côté des puissances occidentales contre les « perturbateurs de la paix ». Le pacte germano-soviétique l’inquiète évidemment lourdement. Le 13 septembre 1939, l’URSS proclame solennellement qu’elle restera neutre vis-à-vis d’Helsinki. Mais quatre jours plus tard, elle exige la cession d’une partie du littoral arctique finlandais, l’installation d’une base navale dans la presqu’île de Hango, la rectification des frontières en Carélie et autour de Petsamo. Les soviétiques, qui ne reculent devant rien, revendiquent près de 3000 km2 de la région la plus riche en échange de 6000 km2 de landes et d’étangs ! Un négociateur finlandais est désigné. Mais les Soviets refusent de négocier avec le gouvernement « usurpateur » de Helsinki, ni avec le maréchal « réactionnaire » Mannerheim. Moscou invente un pseudo gouvernement communiste finlandais, qui s’installe à quelques encablures de la frontière et qui demande sans délai à Moscou de « libérer » la Finlande ! Et puis le 30 novembre, les troupes soviétiques entrent en Finlande au prétexte (parfaitement inventé) que sept obus finlandais auraient tué trois militaires russes. Ce qu’on appellera la « Guerre d’hiver » vient de débuter. La Finlande en appelle à la Société des Nations qui en exclut l’URSS, ce dont les Bolcheviks se contrefichent éperdument. L’issue semble ne faire aucun doute, tant les forces sont disproportionnées. Deux circonstances vont cependant favoriser les Finlandais. Les immenses forêts se prêtent aux embuscades sur les rares routes qui les traversent. Les températures de 30 ou 40 degrés au-dessous de zéro affectent davantage les Soviétiques, moins bien équipés. Les Finlandais ne possédaient aucunes armes antichars. Ils vont découvrir l’efficacité des cocktails Molotov. Des divisions entières de soldats russes furent anéanties, grâce notamment à des patrouilleurs finlandais très mobiles, vêtus de chaudes combinaisons d’une couleur se fondant avec le paysage, montés sur des skis (les Russes ne disposaient pas de telles unités), et jaillissant de nulle part. Ils étaient parfois accompagnés de rennes qui tractaient l’armement ! A propos de la forêt finlandaise, le maréchal Mannerheim a dit qu’elle était « la merveilleuse alliée des guerriers finlandais et n’éveillait chez les Russes que de la frayeur. C’est là que rôdait ‘la mort blanche’, le partisan finlandais dans sa tenue d’hiver ». Une histoire peu connue, que raconte le livre : A la fin de l’année 1939, un corps de volontaires étrangers, dont des Français s’était constitué pour venir se battre auprès de Finlandais. Parmi eux, l’admirable Jean Fontenoy, journaliste et écrivain fasciste, qui combattit dans la division Charlemagne et qui se suicida le 28 avril 1945 à Berlin. L’académicien(contemporain) Dominique Fernandez (le fils de Ramon Fernandez, qui fut membre du PPF de Jacques Doriot) a pu écrire que le « baroudeur » Fontenoy « avoisine Malraux par le talent et le distance par le panache »Mais chacun savait que la guerre entre l’URSS et la Finlande déboucherait inévitablement sur une victoire de la première. Les vagues inépuisables de soldats soviétiques finirent par submerger les lignes de défense. Face au désastre annoncé, la Finlande accepta l’invitation de l’URSS à discuter des conditions d’un armistice. Les conditions en furent des plus dures. Mais une revanche, certes qui ne durera pas, ne va pas tarder à se présenter.

La « Guerre de continuation »

L’invasion de la Russie par le Reich (l’opération Barbarossa) allait rebattre les cartes. Les autorités allemandes préviennent les responsables finnois dès janvier 1941 d’une possible guerre allemande contre Staline, demandant secrètement à Helsinki, d’autoriser le transit par leur pays des forces cantonnées au nord de la Norvège, et offrant des armes en contrepartie. Le gouvernement finnois accepte. Durant la guerre qui sera nommée « Guerre de continuation », la Finlande est certes engagée aux côtés de l’Allemagne, sans pour autant toutefois conclure de traité avec les forces de l’Axe. Mannerheim refuse d’engager les troupes finnoises dans le siège de Leningrad, ce qui ne fait guère plaisir aux Allemands. Son seul objectif est de récupérer les territoires finnois conquis par les Russes. Hitler se rendra en Finlande le 4 juin 1942 (date de l’anniversaire de Mannerheim) pour une visite que celui-ci tiendra à garder discrète. Un détail amusant : Hitler qui était beaucoup plus petit que Mannerheim (qui mesurait 1m90), portait des talonnettes ! En novembre 1942, le front soviéto-finlandais était stabilisé. Tous les territoires perdus en 1939/1940 avaient été récupérés. L’alliance entre la Finlande et l’Allemagne ne plut pas aux Anglais qui rompirent leurs relations diplomatiques avec le petit pays et lui déclarèrent la guerre ! Mannerheim était cependant convaincu qu’Hitler perdrait inéluctablement la guerre. La défaite de Stalingrad en était l’illustration. De discrets contacts furent pris avec les Soviétiques. Mais leurs exigences étaient si dures que les Finlandais n’eurent d’autre choix que de poursuivre la guerre. Mais ils étaient à bout de force. Le maréchal Mannerheim avait fréquemment rappelé aux Allemands qu’au cas où leurs troupes se retireraient d’Estonie, la Finlande n’aurait pas d’autre choix que de conclure une paix séparée avec les Russes, même si les termes de l’accord s’avéraient très défavorables pour leurs intérêts. Une Estonie occupée donnait à l’ennemi une base de départ pour un assaut par mer et par air et aurait interdit tout accès à la mer pour la Finlande. Le président HeikkiRyti démissionna le 4 août 1944 et Mannerheim fut exceptionnellement désigné président de la République par le Parlement (impossible évidement d’organiser des élections en pleine guerre), poste qu’il quitta le 8 mars 1946.

La « Guerre de Laponie »

Au printemps 1944, Staline avait décidé d’écraser la Finlande par une grande offensive terrestre dans l’isthme de Carélie.C’était la fin. Mannerheim savait que l’ennemi envisagerait l’occupation totale du pays si la résistance perdurait, et accepta un cessez-le-feu qui mettait un terme, le 4 septembre 1944, aux opérations sur tous les fronts. L’armistice fut signé à Moscou le 19 septembre. Les conditions en étaient très dures. L’armée devait être démobilisée et la Finlande expulser au plus vite toutes les troupes allemandes présentes sur son sol. Bien entendu l’armée du Reich refusa de se plier à cette exigence et les Finlandais n’eurent d’autre choix que de retourner leurs armes contre leurs anciens alliés.On l’appela la « Guerre de Laponie ». Les dernières troupes allemandes furent expulsées en avril 1945. Jean-Claude Rolinat pose la question : ‘Comment un grand soldat comme Mannerheim, patriote, nationaliste, ennemi de classe des bolcheviques, a-t-il engagé des conversations avec son ennemi juré ? Il répond : Parce que c’est la marque des grands hommes d’Etat de prendre en compte les réalités de l’heure et de sauver ce qui peut être sauvé plutôt que de poursuivre des chimères, à savoir une ultime, sanglante et inutile résistance. L’exemple du maréchal Pétain vient bien sûr à l’esprit.

Mannerheim se retire

Le maréchal allait quitter la présidence en mars 1946.Sans doute ces dix-neuf mois ne furent pas les meilleurs moments de sa vie. Il restait un goût amer de défaite, malgré les énormes sacrifices humains consentis. Et puis, la Finlande perdait définitivement la Carélie, cette Alsace-Lorraine septentrionale. Mannerheim, qui avait des problèmes de santé s’installa en Suisse, à proximité de Montreux, sur les bords du lac Léman et passa beaucoup de temps à l’hôpital de Valmont, où il était soigné. Le maréchal s’éteignit à Lausanne, le 28 janvier 1951. Les funérailles furent organisées à Helsinki le 4 février1951. 11 000 scouts et de nombreuses troupes en armes escortaient le cortège. Sur son tombeau est gravée la devise des Mannerheim : « Pro causa candida enso candida » (Pour une cause pure avec une épée pure). Tout comme Salazar le fut pour le Portugal, Carl Gustaf Emil Mannerheim fut désigné le 5 décembre 2004, par les téléspectateurs de son pays, comme « la plus grande personnalité finlandaise de tous les temps ».

Mannerheim, la Finlande face aux Rouges de Jean-Claude Rolinat (200 pages, 20 euros+ 3 de frais de port), Les Cahiers d’histoire du nationalisme, Editions Synthèse nationale, 116 rue de Charenton, 75012 Paris.

En savoir plus cliquez ici

En savoir plus cliquez ici

Bulletin de commande cliquez là

L'acheter en ligne cliquez ici

12:25 Publié dans Dans la presse | Lien permanent

18/02/2015

Le numéro 5 des Cahiers d'Histoire du nationalisme : Carl Gustaf Emil Mannerheim, la Finlande face aux rouges

Méconnu en France, le Maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim incarna, dans la première moitié du XXe siècle, l'héroïque résistance nationaliste et anti-communiste du peuple finlandais face aux prétentions impérialistes des soviétiques.

Mannerheim fit preuve d'un pragmatisme original grâce auquel la Finlande sortie victorieuse de sa guerre de libération nationale. Certes, il s'entendit avec les puissances de l'Axe, mais cela ne l'empêcha pas de continuer à jouer un rôle politique important jusqu'à sa mort survenue en 1951.

Jean-Claude Rolinat, à qui nous devons un livre consacré à Salazar cliquez ici et un autre à Mandela cliquez là (publiés aux Bouquins de Synthèse nationale), nous fait revivre dans ce n°5 des Cahiers d'Histoire du nationalisme ce grand patriote qui mérite d'être mieux connu.

Vous pourrez aussi lire des documents historiques consacrés à Mannerheim :

- Un article du professeur François Duprat publié en 1973 dans Défense de l'Occident.

- Un entretien avec Alfred Fabre-Luce publié dans Les Ecrits de Paris en 1952.

- Une contribution de Philippe Vilgier, auteur d'une biographie de Jean Fontenoy (Editions Via Romana 2012) qui fut volontaire pendant la guerre d'Hiver en 1939 en Finlande dans les rangs des troupes nationalistes.

200 pages, 20 €

Commandez-le en ligne cliquez ici

Par correspondance en envoyant un chèque de 23 € (20 € + 3 € de port) à l'ordre de Synthèse nationale à Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris

15:46 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

08/11/2014

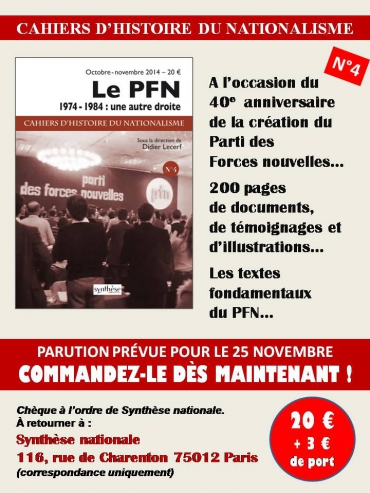

Parution prochaine du n°4 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré au Parti des Forces Nouvelles (1974 - 1984)

Novembre 1974. A peine un an après la dissolution d’Ordre nouveau, au moment où la France se retrouve plongée dans le centre-mou giscardien, un nouveau parti nationaliste voit le jour. C’est le Parti des Forces nouvelles.

Pendant 10 ans, ce parti va incarner une droite nationale dynamique, moderne, adaptée aux réalités de son époque. Le PFN a été, pour toute une génération de militants, l’un de laboratoires de ce qui allait devenir par la suite, de la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui, le grand retour de la Droite nationale sur le devant la scène politique française.

En ce quarantième anniversaire de la création du PFN, il nous a semblé intéressant de consacrer ce numéro 4 des Cahiers d’Histoire du Nationalisme à cette aventure qui marqua notre famille d’idée et qui continue à susciter bien des passions…

Nombreuses illustrations, reprise des textes fondamentaux :

■ Pour une nation nouvelle (1974),

■ Propositions pour une nouvelle droite politique (1979),

■ Perspectives d’actions (1982).

200 pages, 20 € (+ 3 € de port) à commander à :

Synthèse nationale BP 80135 22301 Lannion PDC

Chèque à l'ordre de Synthèse nationale

Vous pouvez aussi le commander en cliquant ici

Réédité en 2017 :

02:05 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

09/10/2014

Dimanche 12 octobre : les Cahiers d'Histoire du Nationalisme seront en vente à la 8e Journée de Synthèse nationale...

Plus d'informations cliquez ici

11:25 Publié dans Informations | Lien permanent

09/09/2014

Jacques Doriot et le PPF, thème du n°3 des Cahiers d'Histoire du nationalisme

200 pages, nombreuses illustrations, 20 €

Jacques Doriot, « Le Grand Jacques » comme l’appelaient familièrement ses partisans, est sans doute l’un des personnages les plus intéressants de l’Histoire du mouvement nationaliste français avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. D’abord responsable au plus haut niveau du Parti communiste français, il rompt avec celui-ci au milieu des années 30 pour créer le premier parti de type fasciste français, le Parti populaire français.

Il y a deux ans, sous l’égide des Bouquins de Synthèse nationale, fut réédité le premier tome de l’ « Historisme » que Bernard-Henri Lejeune avait consacré à Doriot en 1977. Le second tome n’était jamais sorti car son auteur est décédé avant d’avoir achevé son œuvre. Didier, son fils, a retrouvé les documents prévus pour le second tome. Nous avons décidé de les publier dans ce n°3 des Cahiers d’Histoire du nationalisme.

Alors, si vous voulez mieux connaître la vie et le combat de Doriot, lisez ce nouveau Cahier d’Histoire du nationalisme. Grâce aux témoignages et aux documents qui sont proposés ce numéro est un nouvel antidote à l’histoire officielle.

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de commander le premier tome de l’Historisme, Nous venons de faire un retirage de celui-ci.

ÉPUISÉ

REMPLACÉ PAR :

COMMANDEZ EN LIGNE CLIQUEZ ICI

09:42 Publié dans Les Cahiers | Lien permanent

Dans Rivarol de cette semaine, un article sur le n°2 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à François Duprat et au nationalisme-révolutionnaire

Le numéro 2 des Cahiers d’Histoire du Nationalisme est consacré à François Duprat et au nationalisme-révolutionnaire…

Samedi 18 mars 1978, dans la fraicheur matinale, sur une petite route près de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime), une terrible explosion secoue la quiétude de ce paisible bout de campagne normande. Un attentat à la voiture piégée vient de mettre fin à la vie de François Duprat et blesser très grièvement son épouse qui était à ses côtés. Trente six ans plus tard ce crime n’a toujours pas été élucidé.

Cet attentat n’était pas l’œuvre d’amateurs ou d’apprentis terroristes à la petite semaine. Il s’agissait d’un vrai travail de professionnels. Ceux qui en sont à l’origine devaient sans nul doute avoir de bonnes raisons pour agir ainsi… Certes, ce samedi 18 mars 1978 correspondait à la veille d’élections législatives qui risquaient de voir le pouvoir giscardien de l’époque renversé par une coalition socialo-communiste, mais est-ce suffisant pour établir une relation de causes à effets entre ces deux événements ? Rien ne le prouve. Mais alors, qui était donc François Duprat pour que des moyens aussi sophistiqués soient employés pour l’éliminer ?

Professeur d’Histoire, écrivain, auteur d’une quinzaine d’ouvrages qui font encore souvent aujourd’hui références, directeur de plusieurs publications nationalistes, collaborateur régulier à divers journaux dont Rivarol ou Défense de l’Occident, la revue de Maurice Bardèche, membre du Bureau politique d’un Front national qui était alors encore marginal, François Duprat était avant tout le théoricien français du nationalisme-révolutionnaire. Et c’est à cet aspect de Duprat que s’intéresse la seconde livraison des Cahiers d’Histoire du Nationalisme, la nouvelle revue lancée sous l’égide de Synthèse nationale au mois de mai dernier par Roland Hélie.

Réalisé sous la direction d’Alain Renault, qui fut Secrétaire général du FN à la fin des années 70 et sans doute l’un des plus proches collaborateurs et amis de François Duprat, ce second Cahier, fort bien illustré et comprenant plusieurs textes inédits, privilégie avant tout ce qui peut être utile au militant d’aujourd’hui. Il se divise en trois parties.

La première est consacrée au nationalisme-révolutionnaire. François Duprat se rattachait au courant « néo-fasciste ». Mais il savait que ce terme, employable dans les discussions doctrinales internes, n’était pas très facile à utiliser pour la propagande externe. Il est en effet parfaitement inutile de perdre son temps à vouloir aller à contre courant en cherchant à imposer un terme qui fait peur. L’essentiel n’est pas « d’avoir raison » mais qu’on « nous donne raison ». Voilà pourquoi Duprat s’employa à substituer au terme « néofascisme » celui de « nationalisme-révolutionnaire ». Et pour être parfaitement cohérent, il adapta le nationalisme-révolutionnaire aux réalités politiques et géopolitiques de la seconde moitié du XXe siècle.

Nous en arrivons donc à la deuxième partie. Celle-ci aborde l’épineux problème du sionisme. Dès la Guerre des Six jours, en juin 1967, François Duprat, n’hésite pas aller à l’encontre d’une grande partie de sa famille politique. Alors que toute la Droite nationale, de Tixier-Vignancour à François Brigneau, prend fait et cause pour Israël, Duprat condamne ouvertement ce qu’il appelle « l’agression sioniste ». Cette prise de position, audacieuse à l’époque, est partagée par Pierre Sidos et Maurice Badèche. Bien sûr aujourd’hui les choses ont bien évoluées. Il est intéressant de lire, ou relire, les textes publiés alors par Duprat tant ceux-ci demeurent d’actualités en cette nouvelle période de troubles au Proche-Orient. Dans ce domaine aussi Duprat était un précurseur.

Enfin la troisième partie, le plus longue, est consacrée au Parti révolutionnaire. Outil indispensable de la victoire, François Duprat concevait le parti révolutionnaire comme le noyau dur du mouvement de masse. Un peu comme l’était Ordre nouveau au moment de la création du Front national au début des années 70.

Les textes de cette troisième partie dévoilent aussi la stratégie de Duprat : développer un thème de campagne fort (ce sera la lutte contre l’immigration) et choisir une zone géographique sur laquelle, tant que le parti reste faible, les efforts d’implantation seront concentrés (ce sera la Normandie, sa région d’adoption). Certes, à l’époque où ces textes ont été écrits, la perspective d’un mouvement national ralliant les masses populaires semblait bien téméraire. Mais en politique il ne faut jamais se décourager et la suite des événements va très vite lui donner raison. Quelques années plus tard, ce sera « le coup de tonnerre de Dreux » et le début de la percée fulgurante du FN.

Hélas, tout cela Duprat ne le verra pas. Sa fin tragique et prématurée l’empêchera d’assister à la réalisation de ce qu’il avait élaboré. Mais ce qui fut la genèse du Front national ne doit pas tomber dans l’oublie ou, pire encore, l’indifférence. Les Cahiers d’Histoire du Nationalisme, fidèle à leur vocation, nous font revivre cette période controversée. Ils rendent ainsi hommage au théoricien et au stratège que fut François Duprat.

Guirec Sèvres

François Duprat et le nationalisme-révolutionnaire, Cahiers d’Histoire du nationalisme n°2, 206 pages 20,00 € (+ 3,00 € de port) à commander à Synthèse nationale, 116, rue de Charenton 75012 Paris (chèque à l’ordre de Synthèse nationale). Le premier numéro, consacré à Léon Degrelle, est toujours disponible aux mêmes conditions.

Plus d'informations cliquez ici

Commandez-le en ligne cliquez ici

Rivarol n°3153 cliquez ici, 3,50 €, en vente chez les marchands de journaux

09:40 Publié dans Dans la presse | Lien permanent

04/09/2014

Le n°3 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à Jacques Doriot et au PPF va sortir !

Le commander en ligne cliquez ici

14:45 Publié dans Informations | Lien permanent